1938 : Église réformée de France

Logo de l'ERF, au buisson ardent typique des Églises réformées et presbytériennes, avec la croix huguenote française.

Les pasteurs de l’Oratoire prennent une part décisive dans l'union au sein de l’Église réformée de France des protestants, divisés entre les tendances libérales (modernes), orthodoxes (calvinistes) ou évangéliques (issus du Réveil).

Avec la loi de séparation des Églises et de l’État de décembre 1905, l’Église concordataire disparaît. Chaque paroisse protestante se constitue en Église locale, sous la forme d'une association cultuelle loi de 1905. Les catholiques refusent d’appliquer la loi — il faudra attendre encore quelques années pour que se constituent des associations cultuelles au niveau des diocèses (et non par paroisses indépendantes). La Fédération protestante de France est formée en 1905, mais sous la forme d'une association non cultuelle, de loi 1901 : son rôle se borne à représenter institutionnellement tous les protestants, réformée, luthériens, évangéliques... et toutes les associations caritatives et les mouvements de jeunes. Elle n'a pas de rôle ecclésial.

Au synode national de 1872, les protestants libéraux avaient vaillamment résisté face aux protestants orthodoxes, qui avaient voulu imposer une Déclaration de foi dogmatique et traditionaliste. Littéraliste, elle ne prenait pas en compte les progrès de la science et de l'étude historico-critique de la Bible (c'est-à-dire au regard de la meilleure compréhension de son contexte d'écriture grâce à l'exégèse et l'archéologie) depuis la confession de foi de La Rochelle de 1571. Après cet échec d'union, un synode officieux s'était mis en place, qui en 1906 devient l'Union des Églises réformées évangéliques — avec la faculté de théologie de Montauban. Une deuxième union d’Églises orthodoxes se forme à partir des Églises "libres", qui étaient déjà indépendantes de l’État, autonomes financièrement, et avaient imposé depuis 1849 (et la IIe République) une confession de foi dogmatique.

En réaction à ces deux Unions, dites « de droite », l’Assemblée des Églises réformées libérales forment en 1905 à Montpellier l'Église réformée unie, dite « de gauche » — avec la faculté de théologie de Paris. Elle adopte une Déclaration appelant à l'unité.

Union d'Églises mixte de Jarnac puis Paris

C'est pourquoi du 24 au 26 octobre 1906, Wilfred Monod, alors pasteur à Rouen, réunit à Jarnac, en Charente, une assemblée de représentants d’Églises réformées ouvertes à un compromis. Le pasteur Jules-Émile Roberty, président du conseil presbytéral de l’Oratoire du Louvre, y participe activement. Le pasteur de Jarnac est Matthieu-A Ducros. Il est le père du pasteur Pierre Ducros, qui exercera son ministère à l'Oratoire de 1954 à 1968.

Une quatrième association cultuelle réformée de type loi de 1905 est ainsi constituée : l'Union nationale des Églises réformées. Elle regroupe le « centre-droit » et une partie des Églises de « la gauche ». La première assemblée générale a lieu huit mois plus tard, du 19 au 21 juin 1907, au temple de l'Oratoire du Louvre. Le président élu est Wilfred Monod, nommé cette même année pasteur de l'Oratoire, et le trésorier est Gustave Roy, vice-président laïc de notre conseil presbytéral. La ville de Jarnac permet de distinguer les Unions, et on parle par exemple des « synodes jarnacais de Normandie » [sic].

En 1909, les deux synodes nationaux des Églises unies et de Jarnac se tiennent simultanément à Nîmes — elles clôturent leur session par une rencontre au Petit-Temple.

En janvier 1911, l’Église de l’Oratoire du Louvre émet le vœu que les deux groupements parallèles et enchevêtrés l’un dans l'autre s’entendent pour unifier leur organisation. Ce vœu est soumis aux deux comités directeurs, qui nomment une commission paritaire de six membres, laquelle rédige un projet d’union et le soumet aux Églises locales et aux synodes régionaux.

Le mardi 25 juin 1912, à 14 heures, le Synode de Paris s’ouvre dans une salle de la maison presbytérale de l’Oratoire, le temple étant occupé par un mariage. Le pasteur Wilfred Monod lit d’abord la Bible, 1 Corinthiens 1, 1-13 et 3, 5-18, et la Confession des péchés. Puis, il exprime son émotion d’accueillir ce synode, et donne la lecture la Déclaration de Montpellier de 1905 et celle de Jarnac de 1906. Le lendemain, l’assemblée se tient dans le chœur du temple et écoute le rapport du pasteur Laffon sur l'Union. Un autre mariage force l’assemblée à interrompre son échange, et le Conseil presbytéral de l’Oratoire offre à tous le déjeuner au Palais-Royal (« libéralement, – le mot est ici de rigueur ! », écrit dans son rapport le pasteur de Nîmes Georges Fallot). Le Préambule si disputé, contenant la déclaration libérale de Montpellier, est finalement adopté à l’unanimité à 16h. L’union libérale rejoint l’union formée à Jarnac. Wilfred Monod est élu président, Charles Wagner président d’honneur, André-Numa Bertrand modérateur-adjoint.

Marche vers l'union

En 1922, notre pasteur André-Numa Bertrand est élu président de cette Union. Il joue un très grand rôle dans la naissance de l’Église réformée de France grâce à un esprit de paix et de compromis œcuménique. André-Numa Bertrand est co-président de la délégation mixte qui prépare la réunification à partir de 1933. Il propose de définir une déclaration de foi, mais de la faire précéder par un préambule permettant aux libéraux de bonne volonté de l'interpréter, et donc d’adhérer à ce texte : « Vous lui donnerez votre adhésion joyeusement, comme une libre et personnelle affirmation de votre foi. Sans vous attacher à la lettre de ses formules, vous proclamerez le message de salut qu’elles expriment ». Une référence à la Seconde épître de Paul aux Corinthiens 3:6, « la lettre tue mais l'Esprit vivifie ».

En 1938, la grande majorité des « orthodoxes » accepte ce compromis, suffisamment rassurés sur le libéralisme modéré de ceux qui signent le texte. Fusionne alors dans l'Église réformée de France (ERF) : l'Union des Églises réformées, la majorité des Églises membres de l'Union des Églises évangéliques (celles qui s’entêtent se renomment "indépendantes" en 1948, puis UNEPREF en 2003), les principales Églises libres (le reste se renomme UEEL), et la majorité des Églises méthodistes.

Le pasteur Marc Boegner est élu président de cette nouvelle union, et André-Numa Bertrand vice-président. Pendant la Seconde Guerre mondiale qui éclate l'année suivante, ce dernier dirige également le scoutisme protestant unioniste et est vice-président de la Fédération protestante de France, pour la zone occupée.

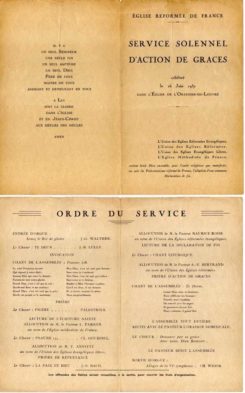

Un culte d’action de grâce, pour se réjouir de cette union devant Dieu, est célébré à l'Oratoire le mercredi 16 juin 1937. Voir aussi le sermon "L'unité réformée" du dimanche 13 juin 1937 (lire sur notre site).

Pour aller plus loin

- Le texte en 1938 de la Déclaration de foi de l'Église réformée de France

- Depuis 2013, l’Église réformée de France a rejoint l’Église luthérienne dans l'Église protestante unie de France

- André Encrevé, "L’Église réformée de Paris de 1802 à 1870 - La querelle entre les évangéliques et les libéraux à Paris", L'Oratoire du Louvre et les protestants parisiens, 2011, pp 108-130 (lire sur notre site)

- Patrick Harismendy, "L’Oratoire, du temple à la paroisse (1870-1905)", L'Oratoire du Louvre et les protestants parisiens, 2011, pp. 131-142 (lire sur notre site)