Les fonds baptismaux

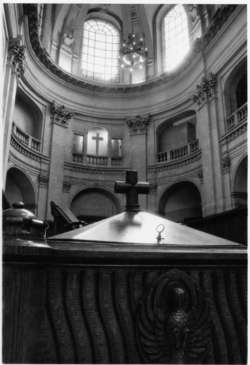

La présence de fonts baptismaux n’était pas vraiment dans les habitudes des protestants réformés à l’origine. Une aiguière (carafe en métal) ou une coupe étaient utilisées pour verser quelques goûtes d’eau sur la tête du baptisé (enfant ou adulte). Le « baptistère » de l’Oratoire date de 1889, il a été fabriqué en même temps que la table de communion.

Le baptistère est décoré de colombes (symbole biblique évoquant l’Esprit-Saint, c’est-à-dire la présence créatrice de Dieu). En effet, selon les évangiles, le véritable baptême est un baptême d’Esprit, une présence de Dieu en chacun. Par rapport à ce baptême du Christ, le baptême fait dans l’église est un peu comme la colombe gravée en bois : ce n’est qu’une image de la présence de Dieu.

On trouve ainsi dans l'évangile selon Luc 3, 21-22 le récit du baptême de Jésus par Jean le Baptiste « Or, quand tout le peuple eut reçu le baptême, et que Jésus qui avait été baptisé priait, le ciel s'ouvrit, et l'Esprit-Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et il survint une voix du ciel : "Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi j'ai mis toute mon affection." »

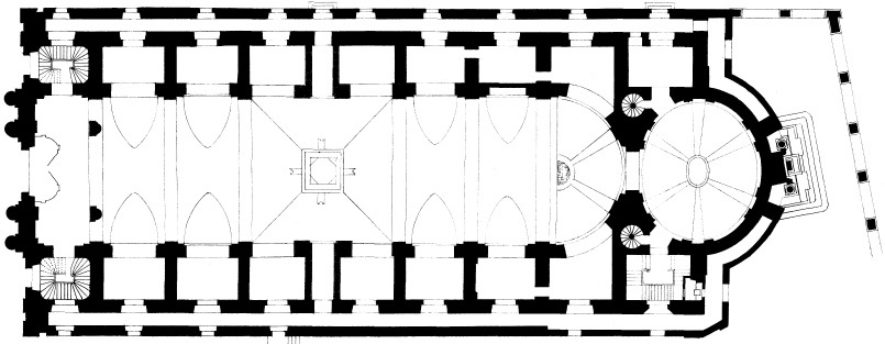

À l’Oratoire, le baptistère est au centre de l’église. Il pourrait être à la porte, cela insisterait sur le sens du baptême comme entrée dans la communauté chrétienne, mais dans l’église protestante les baptêmes sont faits au centre de l’église, au milieu de la communauté pour dire que le baptême est d’abord un signe de la grâce de Dieu, qui est centrale dans la théologie protestante. La grâce est l’amour gratuit de Dieu pour chaque personne, sa miséricorde inconditionnelle, sa tendresse infinie.

Le baptistère est ainsi dans la proximité immédiate de la Bible, de la chaire et de la table de communion. Cela marque l’unité de ces trois gestes que sont la lecture de la Bible, la Communion et le baptême. Comme l’Évangile est la bonne nouvelle du salut que Dieu donne en Jésus-Christ, la communion et le baptême sont pour les protestants les deux sacrements, c’est à dire des signes visible de cette même grâce universelle. Le pain et le vin de la communion, l’eau du baptême sont comme une prédication disant ce salut de façon personnelle et sensible, afin d’aider l’homme à le saisir et à en vivre.

Mais ni le baptême ni la Cène ne donnent à proprement parler le salut, comme si ces gestes étaient des actes magiques que Dieu attendrait pour accorder son salut. Mais ce sont plutôt des gestes montrant aux personnes et à leur entourage qu’ils sont bel et bien au bénéfice de la grâce de Dieu, qu’ils ont part à son « alliance », qu’ils ont « leur place dans la communauté chrétienne et que cette place y resterait toujours marquée même s’ils venaient à s’en éloigner » comme il est dit lors du baptême.

L’ancienne tradition réformée voulait que les baptêmes soient administrés en présence de la communauté, donc au cours d’un culte dominical. Mais depuis l’origine de l’Oratoire, les usages ont été plus souples, les baptêmes se faisant souvent dans des cultes familiaux, voire au domicile des intéressés. Cela répond à un désir de tenir compte le mieux possible des particularités de chaque famille.

Contrairement aux juifs dans le rite du מִקְוָה mikvé et aux évangéliques baptistes, les protestants réformés ne font pas de baptême par immersion. Le sens est différent : lorsqu'il y a un bain, c'est comme une purification, avec une insistance sur la repentance des péchés. Lorsqu'il y de l'eau versée sur la tête, c'est comme une pluie hydratante, comme une terre qu'on arrose pour faire fleurir le meilleur.

- Deutéronome 32, 2 : "Que mon enseignement se répande comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe !"

Psaume 72, 6 : "Qu'il soit comme une pluie qui arrose la terre, comme une ondée qui fertilise les champs !"

Ésaïe 55, 10-11 : "De même que la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche : elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pour quoi je l'ai envoyée."