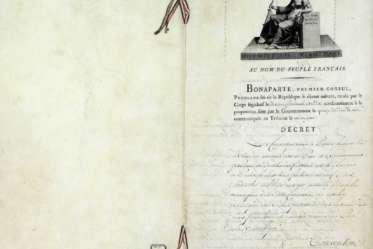

Napoléon 1er

Le Concordat

Le Concordat signé en 1801 avec le Vatican et complété par les Articles organiques en 1802, sont des lois décrétées par l’Empereur Napoléon 1er pour réglementer la vie des Églises chrétiennes, le culte catholique et deux cultes protestants : réformé et luthérien. Pour la première fois les pasteurs seront payés par l’État.

Bonaparte, Premier consul, Antoine-Jean Gros, 1802, musée de la Légion d'honneur, Paris (détail).

Le Concordat, conclu avec le pape Pie VII et signé le 8 septembre 1801, n’entre pas immédiatement en vigueur. Il ne devient loi de l’État que le 8 avril 1802 (18 germinal an X), après avoir été complété par les articles organiques, ajoutés par Bonaparte, sans concertation avec le pape, articles qui forment un ensemble de règles réglementant la vie de l’Église catholique et organisant les cultes protestants. La question du culte israélite - juif - est remise à plus tard, ce délai étant alors motivé par l’idée que les Juifs forment plus un peuple qu’une religion, et leur culte ne sera réorganisé qu’en 1808.

En organisant un nouveau régime politique après son coup d’État du 18 brumaire (9 novembre 1799), le Premier consul a pour but de rétablir la paix civile, et à ses yeux la politique religieuse est une question importante. Il refuse le titre de « religion dominante » que réclamait le pape, se contentant de le qualifier de « religion de la grande majorité des citoyens français ».

Pour les deux cultes protestants reconnus, réformés et luthériens, il ne s’agit pas d’une loi négociée, mais d’une décision du gouvernement. En effet, le ministre Portalis a consulté quelques notables protestants luthériens ou réformés, surtout le pasteur Paul-Henri-Marron et le député Pierre-Antoine Rabaut-Dupuis, mais il n’a guère tenu compte de leurs avis. En fait, Bonaparte ne reconstitue pas du tout l’Église protestante - en particulier sa branche réformée - telle qu’elle existait avant les persécutions, il bouleverse son organisation, d’où de nombreuses difficultés et des facteurs de division qui verront le jour dans le protestantisme et en particulier à l’Oratoire qui est à partir de 18011 le siège de l’église consistoriale réformé pour toute la région parisienne.

Pour la première fois les pasteurs seront payés par l’État. Mais le Concordat ne reconnaît que des Églises « consistoriales » de 6 000 âmes, et non pas les Églises « locales », mieux adaptées à la dispersion des protestants et à leur théologie. Surtout, le Concordat ne reconnaît pas le synode national, autorité centrale traditionnelle de l’Église protestante, seule capable d’arbitrer d’éventuels conflits.

Napoléon connaît mal le protestantisme, mais tient volontiers des propos aimables à son égard. Deux propos sont rapportés par le pasteur Rabaut-Dupuis en 1801 : « On a manqué l’occasion (au XVIe siècle) d’établir, en France, la religion protestante, ce n’est pas ma faute… » ; « Nous voudrions que tout le monde fût protestant ». Ou encore, à Bréda devant des catholiques en 1810. : « Vous avez calomnié les protestants en les représentant comme des hommes qui enseignent des principes contraires aux droits du souverain. J’ai trouvé dans les protestants de fidèles sujets […], il n’y en a aucun dont j’aie jamais eu raison de me plaindre ; je m’en sers dans mon palais et je leur en permets l’entrée […] Si je n’avais pas trouvé dans l’Église gallicane et dans la doctrine de Benoît [sic] des maximes analogues aux miennes et si le Concordat n’avait pas été accepté, je me serais fait protestant et trente millions de Français auraient suivi le lendemain mon exemple ».

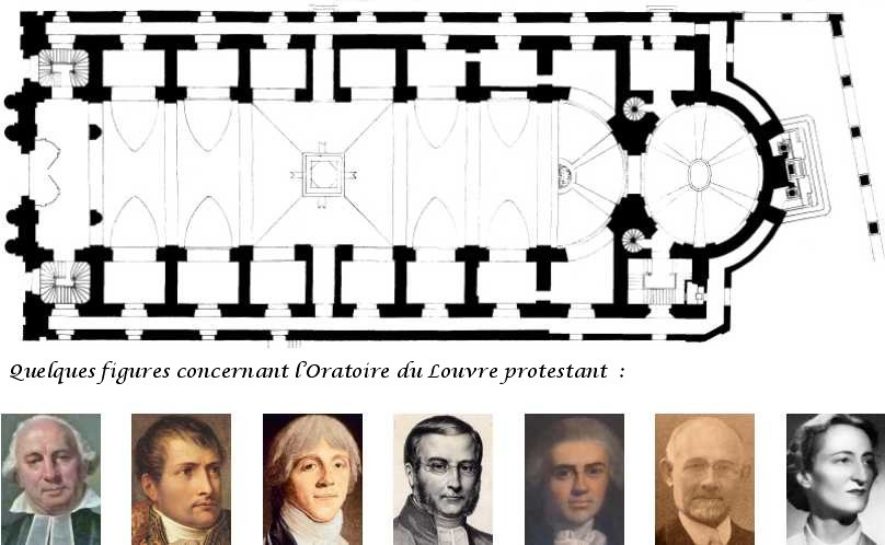

L'Oratoire du Louvre protestant

L'entrée du musée du Louvre et les ruines de l'abside de Saint-Louis-du-Louvre, par Étienne Bouhot en 1822, musée Carnavalet.

En 1811, l’empereur Napoléon a le projet d’agrandir le Louvre pour le réunir aux Tuileries. Les bâtiments se situant à l’intérieur du périmètre sont voués à la démolition, dont l'église Saint-Louis du Louvre. En fait, les travaux de démolition traîneront pendant quelques années). Les protestants n’ont plus de lieu de réunion. Un courrier du Conseil d’État conservé à la SHPF propose de leur affecter l’église des Théatins arguant que l’église de l’Oratoire pourrait être affecté à la paroisse de St-Germain l’Auxerrois. (Aucune mention retrouvée dans les archives SHPF disant qu’on leur aurait fait choisir entre la Madeleine et l’Oratoire...)

Le préfet de Paris, à l’époque, « le bon M. Frochot », favorable aux protestants, présenta habilement la situation à l’empereur suscitant «de se faire demander s’il n’y avait pas de local disponible », et obtint la permission de les établir à l’Oratoire . On dégage les décors de théâtre de l’Opéra, du Vaudeville et avec plus de lenteur du Théâtre-Français qui y étaient entreposés (il fallut l’intervention très autoritaire du délégué du Consistoire, M. Châtillon que l’on prend pour un commissaire impérial, pour qu’ils s’exécutent, ce qui fut fait entre le 17 février et avril 1811). M. Mallet avança 8000 francs pour les travaux de déménagement et d’installation, dont il ne fut remboursé qu’en 1813, quand la Ville finit par fournir les fonds promis.

Le premier culte est célébré à l’Oratoire en avril 1811, le jour de Pâques.

Deux événements importants mirent les protestants à l’honneur :

- la Légion d’honneur est attribuée aux trois premiers pasteurs de l’Oratoire, Marron, Mestrezat et Rabaut-Pommier, par Napoléon en 1804, qui reconnaît ainsi publiquement les protestants. En mémoire de ce geste, lors de la restauration des vitraux en 1814, une croix de la Légion d’Honneur viendra orner le vitrail de la façade ;

- en 1812, les spectaculaires obsèques du Vice-amiral de Winter, enterré au Panthéon, rassembleront les plus hautes personnalités dans l’Oratoire pour un culte d’action de grâce.