L’Oratoire du Louvre dans les années 1940, la tentation d’une Église confessante ?

L’histoire du protestantisme français dans les années 1940 est de mieux en mieux connue, mais essentiellement pour la zone non occupée, avec la lutte contre l’antisémitisme doctrinal (les thèses de Pomeyrol), l’aide aux juifs et les terres de refuge (Chambon-sur-Lignon, Cévennes, etc.), les « Justes », la figure du pasteur Marc Boegner (installé à Nîmes). Nous savons beaucoup moins de choses sur la zone occupée, en dépit de travaux pionniers de Jacques Poujol et Pierre Bolle, qui du reste concernent largement l’Oratoire*. Or cette paroisse occupe une place à part qui mérite d’être mise en lumière, ne serait-ce que parce que l’un de ses trois pasteurs, le Gardois André-Numa Bertrand (1876-1946), a été nommé le 21 mai 1940 vice-président de la Fédération protestante de France (FPF) et que, pendant tout le séjour en zone non occupée (de juin 1940 à début mars 1943) du président Marc Boegner, il assume la direction effective du protestantisme pour l’ensemble de la zone occupée, la plupart des membres du Conseil national de la FPF étant restés ou revenus à Paris. Artisan actif de l’unité de l’Église réformée (ERF) dans les années 1930, Bertrand donne sa pleine mesure sous l’Occupation, en même temps que l’un de ses collègues, Paul Vergara (1883-1965)*. S’il reste beaucoup à faire, notamment du côté des laïcs, pour prétendre dresser un tableau convaincant de l’histoire de l’Oratoire dans la période, du moins pouvons-nous souligner la polysémie des actions de « résistance » qui ont été engagées : résistance spirituelle par la prédication ; ministère partiellement « confessant », en faveur des juifs, chez un Bertrand rédigeant pas moins de trois lettres officielles entre juin et août 1942, dont une lettre collective récemment (re)découverte ; sauvetage de plusieurs dizaines d’enfants juifs par les soins de Vergara, de Marcelle Guillemot et d’une série de paroissiennes dans le cadre du « patronage » de La Clairière ; enfin, résistance au sens classique du terme, au sein de la même Clairière.

Des hommes et des femmes ont payé cher, parfois jusqu’à la mort, ces engagements : Vergara et Guillemot doivent plonger dans la clandestinité en juillet 1943, l’épouse du pasteur est incarcérée à Fresnes pendant trois mois, leur fils Sylvain est déporté à l’âge de dix-sept ans à Buchenwald, leur gendre Jacques Bruston, ingénieur chez Kulhman, résistant dans un réseau britannique, est mort à Mauthausen en mars 1944 ; la Belge Suzanne Spaak, à l’origine du sauvetage des enfants à La Clairière, est fusillée par les Allemands en août 1944, Vergara présidant ses obsèques. La famille de Bertrand est tout aussi engagée, puisque son gendre, le pasteur Henri Manen, lutte pas à pas, dans l’été 1942, pour sauver les internés du camp des Milles, près d’Aix-en-Provence que la France a choisi de livrer aux Allemands.

Ces lignes ne signifient pas que tout ne fut qu’héroïsme à l’Oratoire du Louvre : le journal de l’été 1940 du pasteur Bertrand a dû être expurgé, avant publication, de quelques jugements sévères sur des pasteurs ou laïcs. Mais cette paroisse nous révèle que le sauvetage des juifs a pu avoir pour théâtre le cœur d’une grande ville, et non pas seulement la profondeur rassurante des paysages montagneux des Cévennes ou de la Haute-Loire ; et aussi que le protestantisme français a été tenté, en la personne notamment de Bertrand, par une attitude « confessante », pour reprendre le mot qu’utilisaient depuis les années 1930 certains protestants allemands et un Karl Barth. Mais Bertrand n’était, au niveau national, que le numéro deux de la FPF, et Boegner, qui présidait son Conseil ainsi que celui de l’ERF, a choisi jusqu’à l’été 1942 de tenir une autre ligne politique, faite de présence et de pression discrètes au plus près du gouvernement de Vichy : il ne s’agit pas de bâtir artificiellement une opposition entre les deux hommes, mais de signaler l’existence d’une tension objective. L’histoire et la mémoire nationales ont probablement marqué une forme d’injustice à l’encontre de Bertrand, certes disparu dès 1946, et plus largement peut-être, du protestantisme parisien. Trop peu connue, sauf dans l’immédiat après-guerre, nous le verrons, la prédication et l’action des pasteurs de l’Oratoire méritent d’être évoquées un peu longuement, afin de rééquilibrer au moins partiellement la connaissance que nous avons du protestantisme français et de ses leaders au cours des années 1940.

L’été 40 du pasteur Bertrand

Je n’entrerai pas dans le détail de la vie de l’Oratoire au cours des années 1940 : la consultation des registres du Conseil presbytéral (réalisée par Philippe Vassaux*), celle de la Feuille rose, permettraient de reconstituer partiellement ce que fut la « vie quotidienne » d’une Église réformée dans une ville soumise à des autorités et des troupes d’occupation qui comptaient dans leurs rangs, c’est à souligner, des protestants (principalement luthériens), susceptibles d’assister aux cultes. Les « aventures » du pasteur Hans-Helmut Peters, envoyé à Paris en juillet 1940 par le « service ecclésiastique des affaires extérieures » de Berlin, après avoir été, à partir de 1933, l’adjoint du pasteur Dahlgrün dans l’Église luthérienne allemande de la rue Blanche, ont été évoquées par J. Poujol*.

Acceptons de restreindre ce chapitre à l’action et à la parole des pasteurs. Le plus important est Bertrand. Pour des questions statutaires*, mais aussi archivistiques : son journal des mois de juin, juillet et août 1940 a été conservé et publié ; conservés, également, 36 sermons prononcés entre le 19 mai 1940 et le 27 août 1944 ; en outre, il a prononcé le dimanche 30 mars 1941, à l’heure du culte, un long et important rapport sur l’activité de l’Église de l’Oratoire au cours de l’année écoulée. On y apprend qu’au moment où il apparaît que Paris risque d’être occupé par les troupes allemandes, début juin 1940, les responsables décident que le pasteur Boegner ne peut courir le risque d’être bloqué dans la capitale, mais que le président du Consistoire, Bertrand, doit rester sur place à tout prix, même en cas de bombardement massif. La maison presbytérale voit converger appels et visites de la part de fidèles saisis d’angoisse, parfois de désespoir. Le 10 juin, Bertrand intime par téléphone puis par lettre à tous les pasteurs de la ville, sauf quatre, de partir dans le plus bref délai. « Ceux qui ont eu à donner des ordres de cette nature comprendront de quel cœur déchiré je signai ces lettres ». Le même jour, il entame la rédaction d’un journal. Son épouse a quitté Paris pour recevoir l’hospitalité d’amis à Castres, dans leur ancienne paroisse ; il tient ce journal jusqu’au 18 août, au moment d’aller la rejoindre pour quelques jours.

Le 16 juin, c’est le premier culte dans Paris occupé depuis l’avant-veille. Bertrand prêche sur « Heureux l’homme qui porte l’épreuve avec patience ! », en terminant sur ces mots : « C’est aujourd’hui l’heure de la Croix ; mais un jour viendra l’heure de la Résurrection ! ». Il a donné pour consigne à Mme Girod-Parrot, organiste de l’Oratoire, si des troupes allemandes venaient à passer rue de Rivoli avec de la musique militaire, de jouer le psaume 68 (le Psaume des Batailles cher aux camisards !) – « vous tirerez tous les jeux, et vous remplirez le temple d’un tel tumulte que personne n’entende rien* ». Au pasteur Peters venu, le lendemain, se présenter et lui affirmer que « l’unité de la foi subsiste », il rétorque qu’il est un frère, certainement, mais que la manière dont il est entré en France n’est pas celle, ordinairement, d’un frère… Quelques semaines plus tard, à l’Oberpfarrer en quête d’un temple destiné aux cultes pour les troupes d’occupation, il refuse avec véhémence de céder l’Oratoire, « ce sera parfaitement désagréable, non seulement à la paroisse, mais à tout le protestantisme parisien, c’est une sorte de Cathédrale pour nous, tous nos souvenirs sont là, ce nous sera infiniment pénible* ».

La douleur, la honte, l’indignation, l’agacement devant la conduite des badauds parisiens, voire de certains paroissiens, la condamnation des choix du nouveau gouvernement, remplissent les premières pages du journal. Si Pétain, « le pauvre cher homme », « a eu un beau geste en acceptant des responsabilités terribles », il aurait peut-être mieux fait de choisir la capitulation de l’armée de terre et de partir en Algérie pour continuer la guerre (26 juin) : de telles analyses sont rares, alors. Mais « l’idolâtrie du succès », plus terrible que Mammon, menace chacun. « Le mal n’est pas d’être vaincu ; le mal est de perdre son âme ; et il semble bien que la France – officielle – ait perdu la sienne » (10 juillet, après avoir appris le vote des pleins pouvoirs au maréchal*). On reconnaît là une formule qui allait donner son titre à la première livraison des Cahiers du Témoignage chrétien, « France, prends garde de perdre ton âme ». Bertrand se réjouit d’être en accord avec ses collègues, ou encore avec Gustave Monod, l’inspecteur d’Académie de Paris, qui lui rend visite le 7 août et lui parle « avec amertume et non sans dédain, du nouveau gouvernement ». En revanche, ses deux rencontres avec Mgr Beaussart, l’évêque auxiliaire de Paris, lui laissent un goût amer, à cause de la complaisance affichée d’entrée par le prélat à l’adresse des Allemands : il n’y a pas eu, dans Paris occupé, l’équivalent de l’alliance, en zone sud, d’un Boegner et d’un cardinal Gerlier, et Bertrand se montre sévère, dans un rapport lu devant l’assemblée générale du protestantisme français (à Nîmes, en octobre 1945) , sur l’attitude de la hiérarchie catholique parisienne*.

Il est également intéressant de constater qu’aux yeux du pasteur, Gustave Monod, qui allait donner sa démission en décembre 1940, en signe de protestation contre le statut des juifs, est un représentant des milieux « laïques » (avec guillemets dans le journal). Au cours des premières réunions après la défaite du Bureau interfédéral du scoutisme, que Bertrand préside, il se dit agacé par la pusillanimité des Éclaireurs de France, le mouvement laïque qui semble décontenancé par la chute de la République, alors que les mouvements catholiques, Scouts de France et Guides, moins atteints, se « cabrent » à l’avance contre toute mainmise du gouvernement sur la jeunesse (Bertrand apprécie) et que les Éclaireuses unionistes, « très “allantes” », se préoccupent de leur section israélite : « Si on brime les E. I. [Éclaireuses israélites], nous ne sommes pas disposées à les laisser tomber ». C’est toujours cette affinité entre protestants et juifs, observée dans les années 1940 comme au temps de l’affaire Dreyfus. Bertrand conseille aux éclaireuses la prudence, pour éviter de compromettre leurs familles et elles-mêmes. Début août, lors de la première réunion des responsables des mouvements de jeunesse autour de l’envoyé de Vichy, le catholique Henry Dhavernas, il remarque l’absence des E.I., en demande la cause (on lui répond que c’est un oubli, qu’il n’y a pas de volonté antisémite, mais il n’est pas dupe). Lorsque les mouvements de jeunesse sont interdits en zone occupée, l’Oratoire doit accepter de voir disparaître les Unions chrétiennes de jeunes gens et le scoutisme unioniste ; l’Église organise alors des groupes de « cadets », de « jeunes » et d’« aînés » pour continuer à encadrer officiellement sa jeunesse.

La « question juive », comme l’on disait alors, ne tarde pas à surgir. Dès le 1er août, avant même toute mesure allemande (la première ordonnance concernant les juifs date du 27 septembre), Bertrand est confronté à la détresse de trois jeunes femmes juives hongroises, qui viennent lui demander, en pleurant, le baptême. L’une d’elles le bouleverse spécialement : « Je suis enceinte, je ne veux pas que cet enfant soit persécuté… (quelle illustration de la prédestination : “dès le sein de sa mère”…) ». La France, pour elle, c’est « le seul pays au monde où personne ne vous demande : de quelle race êtes-vous ? de quelle religion êtes-vous ? le seul qui nous ait toujours accueillis ». Pourtant, Bertrand, troublé jusqu’au fond de l’âme, note qu’il ne peut leur accorder un baptême, acte religieux, pour des raisons qui n’ont rien de religieux, et que la dignité de l’Évangile doit être sauvegardée devant ces « adhésions »-là (les guillemets sont de lui) autant que devant l’Allemand. « Ce n’est pas la peine de revenir ? », supplie la jeune femme. Non. « Elles s’en vont. Et dire qu’elles me remercient ! À moi, je me trouve dur, et je doute un instant que j’aie raison et que j’obéisse à autre chose qu’une espèce de fanatisme ». Quatre jours plus tard, les pasteurs parisiens réunis chez leur collègue de Felice parlent de ces baptêmes « pour lesquels [ils sont] sollicités journellement ». Bertrand conseille, en ce qui concerne les adultes, une extrême prudence, et même l’abstention pour la durée de l’Occupation ; pour les enfants, « prudence aussi et respect scrupuleux des règles… qui ne sont pas toujours respectées : parrain et marraine protestants connus, etc. »*. De tels passages nous paraissent durs, selon le mot de Bertrand : du moins permettent-ils de poser dans toute sa gravité, pour un pasteur (ou un prêtre), la question des baptêmes et des (faux) certificats de baptême, auxquels bien des sauveteurs ecclésiastiques allaient recourir, essentiellement pour des enfants. À nos yeux, à distance, un tel acte n’était qu’un jeu d’écriture (de l’ordre du faux en écriture publique, certes), susceptible de sauver un être humain, mais pour un homme d’Église il devait revêtir une signification plus lourde. La question des faux baptêmes, d’un point de vue historique aussi bien que théologique, reste ouverte dans le cas du protestantisme*. Relevons qu’au Chambon-sur-Lignon le pasteur Trocmé écrit avoir refusé de baptiser des juifs désireux d’échapper ainsi aux mesures antisémites : « Je ne peux pas donner un baptême qui n’est pas demandé en toute sincérité pour une raison de conscience, leur disais-je. Mais il y a d’autres moyens de vous sauver* ».

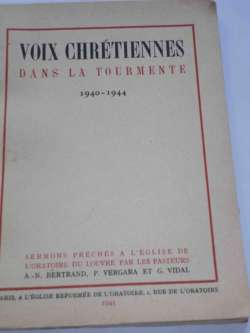

Voix chrétiennes dans la tourmente :

la prédication à l’Oratoire, 1940-1944

« Ce que furent les cultes de ces premiers dimanches, il est difficile de le dire, tant l’atmosphère était chargée d’humiliation, de douleur, d’indignation, mais aussi de courage, d’espérance et de foi. Le 16 juin, lorsque le pasteur monta en chaire, il y avait des larmes sur tous les visages, et c’est dans un sanglot que s’acheva l’Invocation. Et que dire du culte du 14 juillet ! Cependant il fallait tenir, affirmer la dignité de la conscience chrétienne dominant les événements ; « supporter l’épreuve avec patience » – « garder son cœur » – « regarder en face » – « adorer Dieu seul », tels furent les mots d’ordre portés dans les chaires de l’Oratoire, de Sainte-Marie et de Belleville. D’aucuns se sont apitoyés sur votre pasteur et sur le poids de sa tâche ; certes sa tâche était lourde, douloureuse surtout ; mais elle était magnifique. Ce sera le privilège incomparable de sa carrière pastorale d’avoir été appelé, les quatre premières semaines de la guerre et les onze premières semaines de l’Occupation, à monter chaque dimanche dans la chaire de l’Oratoire et à devenir ainsi le guide et le conseiller de la paroisse ; et malgré la disproportion entre ce qu’il a été et ce qu’il aurait fallu être, il ne peut que rendre grâces à Dieu de lui avoir confié à pareille heure et en pareil lieu, pareil ministère* ».

Dès la déclaration de guerre, le Bulletin mensuel de l’Église réformée de l’Oratoire publie en suppléments des sermons de ses pasteurs, sous le titre « Une voix dans la tourmente : votre Église vous parle »*. Elle allait parler, sans faille, tout au long des années d’Occupation. Les pasteurs avaient-ils en tête l’exemple de l’Église confessante allemande, dont le destin a passionné les protestants français au long des années 1930, et qui a conduit les éditions « Labor et Fides » à publier, dès les années de guerre, une série d’ouvrages sur les diverses résistances spirituelles protestantes en Europe, sous le titre collectif La chrétienté au creuset de l’épreuve ? Leurs sermons, c’est à noter, étaient parfois prononcés devant des soldats et officiers allemands : le 18 août 1940, au moment où Bertrand monte en chaire, on le prévient en catastrophe de leur présence, il fait une seule concession à ce nouvel auditoire, passant rapidement sur ce qu’il avait prévu de dire d’un peu sévère sur la France, et que des Allemands n’ont pas à entendre. Pour le reste : « Eh bien ! ils tombent bien ! Je prêchais sur “Nous sommes pressés de toutes parts, mais non accablés ; sans repos, mais non sans espérance, etc.” ». Des gens lui parlent de son « courage » (il met le mot entre guillemets), mais il le juge mince, surtout en se rapportant par la pensée à l’attitude du cardinal Mercier, en 1914, qui avait fait face aux Allemands dans la Belgique occupée – un exemple qui galvanise, au même moment, Bruno de Solages, le recteur de l’Institut catholique de Toulouse…

Premier grand rendez-vous de ce ministère de la Parole, le dimanche 14 juillet 1940, en cette journée si particulière où d’autres prédications ont résonné fort, à l’image de celle de Roland de Pury à Lyon*. Bertrand note, le jour même : « Intense émotion à l’Oratoire ; silence plein de solennité et de douleur, au début de la prédication, quand je parle de la France. Ce sont pour nous de belles heures* ». À son épouse, il écrit, le 23 : « J’avais une vraie terreur de mon sermon du 14. (Les gens ont trouvé que j’y allais fort pour temps “d’occupation”. Mais en chaire on ne peut pourtant pas mentir, si tant est qu’on le puisse ailleurs)* ». De quelles paroles la chaire de l’Oratoire a-t-elle retenti en ce jour ? Elles sont à la fois douces, comme il sied à certains deuils, et viriles, comme l’appelle le courage des forts :

« Au moment où nous nous rencontrons devant Dieu, ce matin, nous ne saurions feindre d’ignorer quelle date s’inscrit au calendrier, et quelle est celle que les enfants de la France ont mise à part, au temps de leur bonheur et de leur liberté, pour penser plus spécialement à leur Mère et lui apporter leur hommage et leur gratitude. Les malheurs de ces jours sombres ne sauraient nous détourner d’un semblable propos, bien au contraire, et rien ne doit nous empêcher de redire ici d’un cœur unanime que nous aimons notre Patrie d’autant plus qu’elle est plus malheureuse, que nous avons foi en elle, que nous prions pour elle, demandant à Dieu la résurrection de son âme véritable* ».

Trois lignes plus bas, Bertrand ajoute ces phrases : « Il y a des silences qui sont à la fois des lâchetés et des mensonges ; il ne saurait y avoir place pour de semblables silences dans la chaire de Jésus-Christ. N’est-ce pas Pascal qui a dit : “Jamais les saints ne se sont tus ?” ». Le pasteur a choisi de prêcher sur Luc, 4, 8, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c’est à lui seul que tu rendras un culte ». Prédication pour temps de défaite et de totalitarisme, où la tentation existe d’adorer la force de son vainqueur et de se rallier au nouveau César, fût-il, ce César, « l’idolâtrie du succès », « la plus redoutable des idolâtries modernes ». Un mensonge qui triomphe ne devient pas pour autant une vérité, un crime qui triomphe reste un crime, « ce ne sont pas les événements qui jugent, c’est Dieu », martèle Bertrand, après avoir dénoncé ce que nous appellerions l’instrumentalisation de la repentance chrétienne par des hommes qui n’ont pas la foi – on aura reconnu le pétainisme des premiers mois.

Les pasteurs de l’Oratoire ne devaient plus dévier d’un tel exercice de la parole de vérité*. Ainsi Paul Vergara dans «La patience, vertu des forts », le 16 mars 1941, d’après Jacques, 5, 11 (sur la constance de Job) : le sermon est un véritable manifeste politique, qui ne craint même pas d’appeler à résister (souligné par les italiques). Vergara fustige ceux qui appellent les chrétiens à tout accueillir les mains jointes, à ne jamais rien rencontrer d’intolérable, et pour lesquels « tout exercice tyrannique du pouvoir, toute violation flagrante du droit, devraient être acceptés comme une bénédiction pour l’âme et supportés avec patience ». Mais Job, d’abord assommé par la douleur, se réveille, proteste, argumente avec véhémence contre ceux qui entendent légitimer son malheur ; mais les prophètes de l’Ancien Testament n’hésitaient pas une seconde à dénoncer « les rois et les gouvernements injustes ou immoraux ». Et inutile de prétendre réduire au silence les chrétiens en leur objectant le texte de saint Paul sur la soumission aux pouvoirs établis (car il n’y a pas à se soumettre au législateur lorsqu’il est « le ministre du Démon pour notre perdition »), ou bien la phrase du Christ, « Rendez à César… » (« car il est des choses et des biens que nous n’avons pas à rendre à César parce qu’elles ne lui ont jamais appartenu »), ou encore son invitation à tendre l’autre joue : car le même Christ ne tendait pas la joue aux Pharisiens, mais les attaquait, car celui qui n’eut jamais la moindre complaisance pour le mal, « si haut placé soit-il », n’a pas entendu inviter les « nations captives » à accepter l’injure. Lorsque celle-ci vise en nous « les membres d’un corps, d’un groupe, lorsqu’elle nous dépasse et s’en va, au delà de nous, frapper d’autres êtres, notre devoir n’est plus de nous soumettre mais de résister* ». En avril 1943, Vergara y revient : ce serait une injure à Dieu que de supposer que sa volonté est de voir les hommes accepter passivement l’iniquité et lui dire d’un air contrit : « Que ta volonté soit faite », « à propos d’actes et de calamités qui sont aussi visiblement opposés à sa volonté d’amour que le jour s’oppose à la nuit ». « Nous ne gémirons pas dans la repentance, […] nous n’appellerons pas stupidement la mystique au secours de la politique, de sorte que ceux qui y ont intérêt puissent être satisfaits de nous et dire joyeusement : “Si une semblable Église n’existait pas, il faudrait l’inventer”* » (souligné par l’auteur).

Il y a là un exemple précis de résistance spirituelle, un usage très « politique » du christianisme contre l’essence même, une fois encore, d’un pétainisme doloriste, chrétien dans un sens tout superficiel*. Parcourir les sermons prêchés à l’Oratoire dans ces années-là le confirme de bout en bout. Avec des formules fortes, comme le titre de ce sermon de Gustave Vidal, le 3 novembre 1940, à quelques jours du premier 11 novembre de l’Occupation* : « Chiens vivants et lions morts ». « Un chien vivant vaut mieux qu’un lion mort », dit L’Ecclesiaste (9, 4), mais Vidal fustige le « sceptique écrivain biblique » et lui oppose le Christ, « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, etc. » ; il appelle à lutter en lions et non à vivre comme des chiens, à « manger du lion » (le lion de Juda) pour être fort – il cite sans en avoir l’air le verset de La Cévenole, « En vrais lions surent lutter ». Et s’il n’est pas possible de le faire dans les circonstances actuelles, « du moins pouvons-nous dresser contre [le mal] cette résistance de l’esprit qui crie sa protestation indignée devant les crimes de la violence, oppose aux menées de l’ennemi et à ses tentatives de corruption son refus obstiné et têtu, et constitue une réprobation pour lui et pour ceux qu’il entraîne* ». C’est moi qui souligne les mots résistance de l’esprit. Qu’ils aient été prononcés en plein Paris a autant de prix, pour le moins, que la formule célèbre des armes de l’esprit, prononcée en juin 1940 par les pasteurs Theis et Trocmé dans le temple du Chambon-sur-Lignon.

Dans son rapport d’activité lu le 30 mars 1941, sur un mode, donc, différent de celui d’un sermon, Bertrand a fixé les devoirs de l’Église chrétienne ; ce texte, non repris dans Voix chrétiennes dans la tourmente, est resté enfoui dans la Feuille Rose. Il mérite de prendre sa place dans une anthologie de la résistance spirituelle au cœur des années 1940 ; on peut l’inscrire dans la lignée de la lettre pastorale, « Patriotisme et endurance », du cardinal Mercier dans la Belgique occupée de 1914, dont Bertrand lui-même s’est recommandé, mais en ne négligeant pas qu’il est aussi, désormais, question de « races », et que le nom d’Israël retentit.

« Il appartient à l’Église du Christ, qui doit proclamer sa foi partout où elle peut avoir audience, d’y défendre la cause de Dieu et de l’Évangile, quelle que soit la situation qui résulte pour elle de sa fidélité à ce devoir chrétien.

Mais, pour accomplir sa tâche, il lui faut se garder d’un péril qui la menace de l’intérieur : celui de confondre les principes chrétiens avec les idéologies politiques.

Que l’avenir politique et diplomatique de l’Europe nous intéresse au premier chef, c’est évident ; et nous pouvons avoir, sur les questions de cet ordre, notre opinion de Français ; mais nous ne devons pas la confondre avec notre foi de chrétiens. L’Église ne saurait admettre d’être paralysée dans l’expression de sa foi ; mais elle ne saurait accepter davantage qu’une sorte de foi politique ou nationale lui soit imposée de l’extérieur.

L’Église est là pour annoncer la vérité de Dieu et l’Évangile de Jésus-Christ ; elle est là pour prêcher et pour pratiquer les devoirs de la vie chrétienne, les mêmes pour tous les hommes, dans tous les peuples ; car la Croix de Jésus-Christ est dressée pour tous, et la prédication qui la présente au monde ne doit être limitée, dans son universalité, par aucune considération de race ou de patrie ; c’est le premier axiome de la vie chrétienne. L’Église doit tenir son mot d’ordre de Dieu seul ; il n’y a pour elle de dignité, car il n’y a pour elle d’indépendance, que dans un attachement passionné à la souveraineté de Dieu et aux droits imprescriptibles de l’Évangile sur l’âme humaine, sur toute âme humaine. Si l’Église dévie de ce principe, elle est esclave des hommes et donc infidèle au seul Maître qui ait droit de lui fixer sa loi. C’est ce que les prophètes d’Israël auraient appelé “son adultère”.

Mais en même temps que l’Église doit se refuser à la servilité, elle doit se garder, vis-à-vis des réalités nationales, d’un détachement qui lui ferait perdre contact avec un monde, et spécialement avec un peuple, dont elle est solidaire jusque dans son péché et qu’elle doit conduire à Dieu par Jésus-Christ. Le christianisme n’a pas de patrie ; mais le chrétien en a une, et le fidèle accomplissement de ses devoirs envers elle est partie essentielle de ses obligations religieuses. Dieu ne veut pas que la patrie prenne la première place, qui n’appartient qu’à Lui ; mais Dieu ne veut pas que la patrie soit privée de sa place légitime dans notre vie. Le chrétien a des devoirs sacrés envers le peuple dans lequel Dieu l’a fait naître ; l ‘Église que Dieu a placée au sein d’un peuple ne peut renier ses obligations envers celui-ci ou s’en laisser délier par quiconque. C’est le paradoxe de la vie chrétienne que le disciple de Jésus-Christ, qui fait profession de suivre un idéal supra-national, est le plus fidèlement enraciné de tous les citoyens dans le sol de sa patrie terrestre.

Il n’y a pas, en effet, de contradiction entre ces deux aspects, ces deux exigences de la vie chrétienne ; au contraire, car le devoir de l’Église envers l’âme nationale, c’est de la conduire à Dieu et de lui conférer par là une valeur plus haute ; c’est de la rendre capable de résister, elle aussi, aux entraînements d’une démagogie haineuse ou égoïste ; c’est donc la revêtir de dignité, de droiture, de loyauté, de générosité, et par conséquent de force, de « vertu » dans le sens classique du mot. La pire faute qu’une Église pourrait commettre envers son peuple, serait d’abandonner le service de Dieu sous prétexte de mieux servir le peuple, car en abandonnant le service de Dieu, elle perdrait sa raison d’être, elle perdrait son âme et deviendrait incapable de servir son peuple. Le loyalisme du chrétien envers sa patrie s’arrête là où commencent les exigences souveraines de Dieu.

Mais par contre, lorsque les circonstances contraignent le chrétien à se soumettre, dans les choses extérieures, à d’autres autorités, c’est Dieu qui exige de lui que cette soumission s’arrête là où commencent les exigences de la fidélité au devoir national.

Entre notre appartenance à Dieu, notre loyalisme envers la patrie, notre soumission aux autorités pour une Église, consiste à maintenir cette hiérarchie à n’importe quel prix.

Dieu veuille que l’Église de l’Oratoire et ses dirigeants soient trouvés fidèles !* »

Face à la persécution des juifs à Paris

Nous avons vu combien les demandes de baptêmes, dès l’été 1940, ont interpellé les pasteurs sur le sort des juifs dans Paris occupé. Le 1er novembre, la Feuille rose publie un bref éditorial, « Notre prochain » : rien d’autre que la parabole du Bon Samaritain, en réponse à la question « Qui donc est mon prochain ? ». Mais quelques lignes de présentation précédent le texte biblique :

« Après les haines entre nations, voici que semblent se réveiller parmi nous les haines entre les races ou les confessions religieuses. Pour éviter de mettre trop de nous-mêmes et de nos partis pris dans nos paroles, pour fuir une “actualité” qui ferait de nous les juges de nos frères, écoutons la voix qui ne trompe jamais : entrons résolument dans l’éternel et laissons parler Jésus. Ne dites pas : “Cette parabole, je la connais depuis mon enfance”. Lisez et méditez ».

Quelques mois plus tard, le 6 juillet 1941*, Vergara prêche sur Ézéchiel, 37, 1 à 3 et 9 à 10 : le prophète annonce la résurrection des ossements desséchés, sous le souffle de l’Esprit, et le fait au pire moment de l’exil d’Israël en Babylonie, « où l’avait exilé un conquérant sans pitié ni scrupule (l’humanité en a compté plus d’un au cours de sa douloureuse histoire) ». Le prophète n’a pas renoncé à l’espérance, là où les « privilégiés de la fortune et du bien-être » sont les premiers généralement à s’abandonner au désespoir, à accepter la décadence et la ruine (verra-t-on dans l’allusion une dimension socialisante ?). Ézéchiel a raison : le vent se lève, « un souffle entre dans les narines et voici que les malheureux Juifs asservis dans la métropole ruinée et le reste des déportés dans les camps de concentration de Babylonie se redressent et vivent de nouveau ». Le pasteur commente-t-il un texte de l’Ancien Testament, avec cette familiarité que les réformés ont toujours marquée pour l’ensemble des Écritures saintes, ou recherche-t-il, de manière presque transparente, l’anachronisme et l’analogie avec les juifs, la Babylone et le Baal de son temps ? « Il y a des époques dans l’histoire des nations qui offrent un parallèle à la vision d’Ézéchiel », précise-t-il, avant d’appeler à « refuser de profiter de tout avantage qui nous serait offert et qui résulterait de quelque inique spoliation » : l’aryanisation des entreprises et commerces juifs avait commencé en zone occupée dès octobre 1940, et il devait y avoir dans l’assistance de l’Oratoire des hommes dont le statut et les compétences pouvaient correspondre à ceux d’un administrateur provisoire de tels biens.

Lorsque l’antisémitisme officiel se déploie en zone occupée comme en zone non occupée, Bertrand se montre particulièrement soucieux de faire pression sur le maréchal Pétain, afin d’obtenir au moins un adoucissement des mesures. Mais il est en poste à Paris, du mauvais côté de la ligne de démarcation, et ne jouit pas de la liberté de circulation d’un Boegner dans la zone non occupée, y compris à Vichy ; il n’est pas le président en titre du Conseil national de la FPF, même s’il peut le réunir à Paris. Il est donc réduit, dans un premier temps, à demander à Boegner d’intervenir auprès du chef de l’État. Il peut le faire à l’occasion de la réunion du Conseil national de l’ERF, à Lyon, en décembre 1940, à laquelle il est autorisé à se rendre. « M. le pasteur Bertrand m’avait fait part du désir du Conseil de la Fédération qu’une protestation écrite ne tardât point. Il avait été convenu cependant que je poursuivrais quelque temps encore mes démarches verbales », écrit Boegner en 1945*. Plusieurs mois passent (ou sont perdus, si l’on croit dans l’importance d’une parole collective) jusqu’à la réunion suivante du Conseil national de l’ERF, en mars 1941, à la suite de laquelle Boegner rédige deux lettres à l’amiral Darlan et au grand rabbin de France. Cette dernière est rapidement et largement divulguée et accède à une forme de célébrité – elle est donc un premier acte, qui a pu avoir des répercussions concrètes auprès de juifs, en les consolant et en les encourageant, et de chrétiens, en les invitant à s’éloigner de convictions antisémites. C’est de tels actes que Bertrand réclamait. Plusieurs mois se passent encore, le pasteur rencontre à nouveau Boegner, le 14 janvier 1942, à l’occasion d’un autre Conseil national de l’ERF, toujours en zone non occupée ; l’ordre du jour est très chargé, mais les conseillers arrivent à son terme malgré des « discussions parfois très tendues », note Boegner*, ce qui peut être une allusion à une nouvelle demande pressante, de la part de Bertrand, pour que Boegner intervienne, devant la persécution des juifs, au nom de la FPF (« [Il] m’avait une fois de plus donné mandat d’agir de la part du Conseil de la Fédération* »).

Arrive le 29 mai 1942 et l’ordonnance allemande contraignant tous les juifs âgés de six ans révolus et plus à porter, à partir du 7 juin, une étoile jaune. Affaire de zone occupée, en quelque sorte. Cette fois-ci, Bertrand décide de passer outre l’habituelle circonspection du président de la FPF : il réunit le Conseil, le 5 juin, et rédige une lettre à l’adresse du maréchal Pétain ; il la confie à Boegner qui, le 27 juin, la lit au chef de l’État avant de la lui remettre. C’est la protestation officielle d’une Église, la seule à ma connaissance contre le port de l’étoile jaune ; elle est connue depuis que Boegner en a donné lecture dans son rapport devant l’assemblée de Nîmes en octobre 1945 :

« Le Conseil de la Fédération Protestante de France, siégeant à Paris, prend la liberté de s’adresser avec une respectueuse confiance au Chef de l’État Français, afin de lui exprimer la douloureuse impression éprouvée par les Églises de son ressort devant les nouvelles mesures prises par les autorités d’occupation à l’égard des Israélites.

L’ordonnance du 29 mai, imposant à nos compatriotes de race juive le port d’un signe distinctif, a profondément ému, en effet, les milieux protestants de la zone occupée.

Notre Président, Monsieur le Pasteur Marc Boegner, a eu l’honneur de vous faire connaître, en son temps, ainsi qu’à Monsieur l’Amiral de la Flotte Darlan, alors vice-président du Conseil, l’unanime désir des protestants de France de voir rechercher, dans un esprit de justice et de compréhension, la solution du problème juif, dont aucun de nous ne méconnaît l’importance.

Or, nous nous trouvons aujourd’hui devant une mesure qui, bien loin de contribuer à la solution normale de ce problème, semble nous en écarter. Inopérante socialement et économiquement, elle veut infliger à des Français, dont plusieurs ont versé leur sang sous nos drapeaux, une humiliation gratuite, en affectant de les mettre à part du reste de la Nation ; elle expose des enfants de six ans à des brimades toujours possibles dans l’atmosphère trouble où vit notre population ; enfin, elle contraint des baptisés, catholiques ou protestants, à porter ostensiblement devant les hommes le titre de juifs, alors qu’ils se font un honneur de porter devant Dieu le titre de chrétiens*.

Aussi les Églises du Christ ne peuvent-elles garder le silence devant une souffrance imméritée qui atteint des Français, et parfois des chrétiens, dans leur dignité d’hommes et de croyants. Le Conseil de la Fédération Protestante m’a donc chargé, Monsieur le Maréchal, de me faire auprès de vous l’interprète de sa douloureuse émotion. Il espère que vous voudrez bien considérer comme un témoignage de sa confiance et de son respect, le fait qu’il confie cette douleur et cette émotion au cœur généreux du grand soldat, Chef de l’État Français*. »

Cette lettre n’est pas une protestation publique, du haut de la chaire. Une telle protestation a pourtant existé, les 7 puis 14 juin, toujours à l’initiative de Bertrand ; si nous connaissons bien la première, l’ampleur et même la réalité de la seconde n’ont été découvertes que récemment. Le dimanche 7 juin, premier jour où le port de l’étoile devient obligatoire, Bertrand prêche sur la première Épître de Pierre : « Si quelqu’un parle, que ce soit comme il convient à la Parole de Dieu ». Pour le pasteur, la vie intérieure du chrétien doit le garder libre à l’égard des pressions du monde extérieur ; mais non pas indifférent : le politique ne peut être prétendu imperméable au spirituel. D’où, dans un troisième temps du sermon, la prise de position, au nom de l’amour pour les hommes, sur le port de l’étoile jaune :

« C’est dans cet esprit qu’il convient de parler des événements du jour, sur lesquels l’Église de Jésus-Christ ne saurait garder le silence. Depuis ce matin, nos compatriotes israélites sont assujettis à une législation qui froisse dans leur personne et dans celle de leurs enfants, les principes les plus élémentaires de la dignité humaine. Nous ne sommes pas ici pour protester ou pour récriminer, encore bien moins pour condamner et pour maudire ; nous sommes ici pour aimer, pour prier et pour bénir. Ce sont des droits que personne sans doute ne nous contestera, et dont personne, dans tous les cas, ne peut nous dépouiller sans notre propre consentement. Nous sommes ici pour demander à Dieu qu’il fortifie le cœur de ces hommes et de ces femmes, afin que ce dont on a voulu faire pour eux un signe d’humiliation, ils soient rendus capables d’en faire un signe d’honneur. – Là où des hommes souffrent, quels qu’ils soient, le cœur innombrable du Christ est ému de miséricorde et l’Église a le devoir de dire : Moi aussi je souffre avec eux. – Là où des chrétiens, des hommes et des femmes qui ont été baptisés au nom de Jésus-Christ, sont contraints de porter un signe qui n’est pas celui de leur Maître et de leur Sauveur, l’Église de Jésus-Christ a le devoir de dire : Ceux-là sont à moi, et je suis avec eux. – Et là où sont frappés des enfants de six ans, l’Église de Jésus-Christ a le devoir de dire : Ceux-là sont à Dieu, les innocents, et je les bénis.

Ces paroles sont pratiquement inopérantes ? Nous ne le savons que trop ; d’aucuns les trouveront même plus qu’inutiles, dangereuses. L’Église de Jésus-Christ ne saurait se laisser guider par ces considérations subalternes ; il y a des choses qui doivent être dites ; elle les dit. Il y va de quelque chose de plus que son honneur, il y va de l’honneur de Dieu. “Jamais les saints ne se sont tus”, disait Pascal, et il prenait ce mot “saints” dans son sens biblique, qui désigne ceux qui sont consacrés à Dieu. Le Pasteur aussi, lorsqu’il est dans la chaire de Jésus-Christ et se souvient de sa consécration, ne saurait recevoir d’ordres de personne, si ce n’est de son Chef ; il n’accueille aucune inspiration, si ce n’est celle de sa foi. Sans cela – qu’il y prenne garde – sans cela il ne parlerait pas comme il convient à la Parole de Dieu.* »

Quel a pu être l’effet d’une telle prédication sur l’auditoire ? On possède un élément de réponse directe : à la sortie du culte, la belle-mère du pasteur Jean Médard croise sous les arcades de la rue de Rivoli un « ménage à l’air modeste et distingué qui portait l’étoile jaune. Alors je me suis avancée, leur ai tendu la main en leur disant : “Je suis chrétienne, je sors de l’Oratoire, permettez-moi de vous témoigner ma sympathie. Nous sommes tous des enfants de Dieu”. Le monsieur a porté ma main à ses lèvres, il était tout ému et moi j’avais les larmes aux yeux* ».

Le même jour, des étudiants, dont plusieurs protestants, comme Marie Médard, fille du pasteur de Rouen, ou Henri Plard, ancien catéchumène du même pasteur, arborent dans Paris de fausses étoiles jaunes. On ne sait si l’un ou l’autre sortait de l’Oratoire. Plard, immédiatement arrêté, est interné à Drancy le lendemain, comme « Ami des Juifs », et travaille au bureau administratif du camp, avant d’être libéré le 31 août. Il a expliqué, à la fin de sa vie, les affinités spirituelles et sociologiques qui, selon lui, liaient les protestants français aux juifs*.

Souhaitant que la protestation puisse être étendue à toutes les chaires de la zone occupée, Bertrand rédige le 11 juin – pour qu’elle puisse être lue le dimanche 14 ? c’est ce que ne manque pas de faire Madeleine Blocher-Saillens dans son Église baptiste du Tabernacle, à Paris – une lettre à l’ensemble de ses collègues, au nom du Conseil de la FPF (mais il est possible, et même probable, qu’il ait pris seul cette initiative). Un mois plus tard, Boegner transmet la lettre à l’ensemble des pasteurs de la zone non occupée. La protestation revêt donc une nouvelle dimension : collective, publique et nationale, elle n’est plus adressée au seul chef de l’État, ni aux seuls paroissiens de l’Oratoire, mais, potentiellement, à l’ensemble des fidèles qui assistent aux cultes en juin ou juillet 1942. Voici le texte de cette lettre, qui vient d’être retrouvé dans un dossier conservé à la FPF :

« Messieurs et chers collègues,

Plusieurs d’entre vous, émus par la récente ordonnance des autorités occupantes, imposant aux Israélites le port d’un insigne distinctif, se sont adressés soit au Conseil de la Fédération, soit aux autorités régionales ou nationales de leur Église, pour demander quelle attitude il convenait de prendre devant pareille mesure.

J’ai l’honneur de vous faire connaître que, dans sa séance du 5 juin, le Conseil de la Fédération a chargé son Vice-Président d’écrire à M. le Maréchal Pétain, Chef de l’État Français, pour lui faire part de l’émotion ressentie par nos Églises devant une mesure qui ne peut en aucune manière contribuer à la solution du problème juif, mais tend seulement à imposer une humiliation imméritée à toute une population qui comprend d’anciens combattants, des enfants de 6 ans et des baptisés que l’on contraint à porter devant les hommes le titre de juifs, alors qu’ils se font un honneur de porter devant Dieu le titre de chrétiens.

Beaucoup d’entre nous ont pensé que la chaire chrétienne ne pouvait rester silencieuse devant l’atteinte ainsi portée à la dignité d’hommes et de croyants* ; si vous croyez devoir agir de même, le Conseil de la Fédération – d’accord avec les chefs des différentes Églises – se permet de vous rappeler que la valeur spirituelle de pareilles interventions dépend du soin que nous prendrons d’éviter toute allusion aux événements politiques et aux idéologies profanes, et de la fidélité avec laquelle nous nous maintiendrons sur le terrain de la pensée et de l’action chrétiennes : terrain déjà défini, d’ailleurs, par les messages récents des diverses autorités synodales*, ainsi que par les textes établis par les Conférences œcuméniques dans lesquelles ont siégé nos représentants.

La Conférence de 1937, en particulier, affirme que “tous les hommes sont, par droit de naissance, enfants de Dieu. Il ne saurait donc y avoir, chez le chrétien, de mépris pour une race différente ou pour un membre de cette race”. “Les races sont toutes l’objet de la même sollicitude de Dieu. Le péché de l’homme se manifeste en orgueil de race, en haine de race, en persécutions et en exploitations d’autres races. L’Église est appelée par Dieu à s’exprimer sur ce sujet sans équivoque”*.

C’est sur ce terrain strictement religieux que l’Église doit se tenir – comme les hommes qui ont à parler en son nom – dans une fidèle obéissance à la Parole de Dieu.

Que Dieu, chers collègues et frères, veuille nous fortifier pour une fidélité imperturbable au message d’amour, et d’amour universel qu’est et demeure éternellement l’Évangile de notre Sauveur.

Recevez l’expression de mes sentiments fraternels*. »

Un mois après l’étoile jaune, la persécution frappe plus fort à Paris, avec la rafle du Vel d’Hiv, les 16 et 17 juillet 1942. Le Conseil de la FPF est dispersé, Bertrand prend sur lui d’écrire, le 3 août, à Fernand de Brinon, le délégué général du gouvernement de Vichy auprès des autorités d’Occupation.

« Monsieur l’ambassadeur

Au moment où les autorités allemandes ont imposé aux Israélites, habitant la zone occupée, le port d’un insigne distinctif, le Conseil de la Fédération Protestante de France a fait remettre au Chef de l’État français une lettre à laquelle M. le Maréchal a bien voulu faire un accueil bienveillant et dont j’ai l’honneur de vous adresser sous ce pli une copie.

Il était permis de penser, à ce moment-là, que les ordonnances anti-juives avaient atteint leur point culminant avec cette mesure humiliante qui voulait mettre les Israélites à part du reste de la nation et les signaler à une malveillance que l’on entretenait systématiquement depuis le jour de l’occupation. Mais le mois de juillet a vu les violences contre les personnes se multiplier avec une ampleur jamais atteinte : et nous avons pu constater, dans l’ensemble de la population parisienne, une émotion faite de douleur et de réprobation, que les générations actuellement vivantes n’oublieront sans doute jamais.

Les Églises de Jésus-Christ, à qui Dieu a confié le message de paix et d’amour, aussi bien que de respect mutuel entre les hommes, ne sauraient garder le silence devant des événements qui risquent de compromettre, pour de longues années, toute possibilité de relations normales entre deux grands peuples. De ce que les Français n’ont actuellement aucune possibilité de faire connaître leurs opinions ou leurs sentiments, il serait faux de conclure qu’ils assistent indifférents à l’extermination d’une race, au martyre immérité de ses femmes et de ses enfants.

Les hommes qui font profession de travailler au rapprochement entre le vainqueur et les populations sur lesquelles il exerce son autorité, ne peuvent-ils faire comprendre à la puissance occupante que des années de protestations bienveillantes n’effaceront pas l’effet des sévices auxquels nous avons assisté ? Une Église chrétienne manquerait à sa vocation si elle laissait semer ainsi des germes de haine sans élever la voix au nom de Celui qui a donné sa vie pour abattre toute séparation entre les hommes.

Je laisse à Votre Excellence, Monsieur l’Ambassadeur, le soin de juger si la démarche que j’accomplis aujourd’hui auprès de vous doit être portée à la connaissance des autorités d’occupation. Si quelques voix chrétiennes, uniquement préoccupées d’atténuer les souffrances et d’éteindre les haines, plutôt que des voix toutes profanes qui ne connaissent à la violence d’autre réponse que celle de la haine*.

Avant de clore cette lettre, je tiens à spécifier expressément que seul le message à M. le Maréchal à été délibéré par le Conseil de la Fédération – actuellement dispersé – et en gage sa responsabilité collective. En ce qui concerne la présente lettre, j’entends [en] porter seul, devant l’Église comme devant les autorités françaises et – éventuellement – allemandes, la pleine et entière responsabilité*. »

Telle est la série de prises de parole, devant les autorités de Vichy (Pétain et Brinon), devant les fidèles de l’Oratoire et, peut-être, de la France, qui émanent du pasteur Bertrand. Boegner prend le relais au cours des semaines suivantes, dénonçant à plusieurs reprises, par l’écrit et la parole, de fin août à début octobre 1942, les persécutions antisémites. Puis les deux hommes et les institutions qu’ils dirigent, FPF et ERF, se taisent sur la question des juifs : mais c’est qu’une autre forme d’intervention a pris corps. Celle-là exige silence et clandestinité, c’est l’aide physique aux juifs, adultes et enfants, qu’il s’agit de cacher, et tout d’abord de faire échapper des souricières urbaines, dont celle de Paris. Dans une Lettre pastorale qui remplace la Feuille rose, le 30 septembre 1942, les trois pasteurs de l’Oratoire, sans dire un mot des juifs, appellent chaque chrétien à porter dans son cœur la souffrance du monde et à ne pas la laisser effacer en lui-même par la réalité ou l’appréhension de ses propres souffrances : « Il ne faut pas dire : “À chacun suffit sa peine ! J’ai bien assez à faire à porter la mienne ; pourquoi vouloir m’écraser sous celle du monde ? Je ne suis pas de force ; j’aime mieux l’oublier ».

Sauver des juifs à Paris : La Clairière, février 1943

On trouve dans la cour de l’immeuble situé au 60, rue Greneta, dans le 2e arrondissement de Paris, une plaque de marbre rouge portant ces mots :

« Ici à “La Clairière” sous l’occupation nazie (1940-1944) Paul Vergara pasteur à l’Oratoire du Louvre et Marcelle Guillemot assistante sociale à La Clairière ont, au péril de leurs vies, accueilli et aidé des enfants juifs persécutés et des dirigeants du Conseil national de la Résistance. Ils ont reçu l’un et l’autre la médaille des Justes des Nations et leurs noms sont inscrits au Mémorial de Yad Vashem à Jérusalem ».

Jacques Poujol a probablement raison de voir dans La Clairière, le centre social attaché à l’Oratoire depuis 1911, « le plus important des lieux de mémoire protestants de la Seconde Guerre mondiale en région parisienne* » - le centre a droit à une notice dans un ouvrage consacré, en 2007, aux Lieux de la Résistance à Paris* et aussi, la même année, dans l’ouvrage Les Justes de France*, aux côtés des figures et lieux majeurs du sauvetage des juifs en France. Si la direction de La Clairière entrait dans les attributions statutaires du pasteur Vergara, la direction effective, sur place, était assurée par l’assistante sociale Marcelle Guillemot (1907-1960), une femme seule et forte dont le portrait, tel qu’il a été dressé au lendemain de sa disparition*, n’est pas sans évoquer celui d’autres femmes protestantes pareillement engagées aux côtés des juifs, une Adélaïde Hautval, une Madeleine Barot, une Jeanne Merle d’Aubigné, une Alice Ferrières… À La Clairière comme partout en ces années, le sauvetage des juifs a été rendu possible par la conjonction de personnalités d’exception qui se sont révélées dans l’épreuve (sous la forme d’un héroïsme au quotidien, que la formule en vérité oxymorique de « banalité du bien » évoque assez justement), et de divers réseaux à l’une des intersections desquels s’est trouvée La Clairière – personnalités et réseaux étant juifs aussi bien que protestants, catholiques et laïques. Qui voudrait reconstituer l’exfiltration depuis Paris de dizaines et même de centaines d’enfants juifs, laissés seuls par la déportation de leurs parents, confiés provisoirement à des maisons administrées par l’Union générale des israélites de France (UGIF), devrait passer par ces associations clandestines, l’Entraide temporaire, créée et dirigée par Lucie Chevalley-Sabatier (la fille du grand théologien Auguste Sabatier)*, le comité de la rue Amelot, le Mouvement national contre le racisme, où s’est illustrée Suzanne Spaak, etc. Outre Vergara et Mlle Guillemot, l’Oratoire est fortement représenté dans cette conjonction d’efforts : ce sont une vingtaine ou une trentaine de paroissiennes, dont L. Chevalley-Sabatier et Odette Béchard (Juste, en compagnie de son époux Fernand), un diacre, Maurice-William Girardot (qui devait tomber dans une souricière de la Gestapo en octobre 1943, mais être libéré à la veille de Noël), et des Éclaireuses unionistes.

L’opération dont La Clairière a été le centre a permis de sauver 63 enfants dans la semaine du 16 février 1943. L’épisode a été souvent rapporté, avec un certain nombre de variations sur la chronologie et le détail des événements, variations à propos desquelles il m’est impossible de trancher*. Persuadée que des enfants accueillis dans deux foyers de la rue Lamarck et de la rue Guy-Patin, dans les 18e et 10e arrondissements, sont menacés de déportation, Suzanne Spaak alerte les responsables de La Clairière, et un scénario de sauvetage est mis au point. Les enfants étant autorisés à une sortie hebdomadaire, le jeudi, dès lors que les accompagnent des adultes ayant dûment rempli un formulaire spécial, il s’agit de trouver des volontaires pour venir prendre ces enfants et les ramener, à la fin de l’après-midi, non pas dans les foyers de l’UGIF mais, le temps d’une nuit, à La Clairière, d’où ils seront dispersés le lendemain. Le dimanche 12 février, Vergara lance un appel en chaire pour recruter des volontaires ; à la sortie du culte, Mlle Guillemot remet à chacune des quelque 25 ou 30 femmes ou familles qui se présentent une note d’information et/ou une fiche à remplir ; une quinzaine d’autres femmes, des militantes juives semble-t-il, se joignent à elles les jours suivants. Le jeudi 16 février selon certains témoignages, à partir du 13 selon d’autres, 63 enfants et adolescents, âgés de 3 à 18 ans, sortent des deux foyers pour une promenade tout à fait officielle ; mais leurs accompagnateurs, qui avaient eu pour consigne de ne pas laisser relever leur propre identité par écrit, les laissent, comme prévu, à La Clairière, où tout est en place pour les nourrir et leur faire passer la nuit. Le lendemain, munis de faux papiers, les enfants et adolescents quittent La Clairière en compagnie d’Éclaireuses aînées qui les convoient en banlieue (notamment dans une pension de Clamart) et en province (notamment en Normandie). L’argent nécessaire au paiement des pensions dans les familles d’accueil allait être récolté au moins en partie au sein de la paroisse de l’Oratoire. D’autres enfants ont bénéficié par la suite du même processus de mise en sûreté ; des listes, indiquant leurs lieux de placement, ont été constituées, dont l’une avait été confiée à une épicière de la rue Greneta, mais elles ont disparu aujourd’hui ; le jeune polytechnicien Maurice Nosley (paroissien, lui, de Paris-Luxembourg) a témoigné pour sa part avoir conduit des enfants dans quatre familles d’accueil situées en Saône-et-Loire : il oeuvrait en liaison avec l’Entraide temporaire*. À la fin, Mlle Guillemot a dû cacher plusieurs jeunes employées de l’UGIF dans des familles de l’Oratoire.

Rendant compte de ce sauvetage dans sa plaquette en hommage à Marcelle Guillemot, Paul Vergara a eu cette analyse, en 1961, qui sonne encore comme ses sermons des années 1940, surtout au moment de fustiger « des éditions atténuées de l’Évangile » (je souligne) :

« L’Occupation et les monstrueuses doctrines hitlériennes plaçaient sous nos yeux, à la portée de nos mains, des persécutés innocents et sans défense, des persécutés qui étaient les frères de race de Celui que nous appelions notre Maître. Leur ouvrir des bras fraternels, les secourir, les sauver, était notre devoir présent ; un devoir dangereux, nous le savions, mais ce devoir n’était pas à éluder parce qu’il était dangereux. Il est des moments où des éditions atténuées de l’Évangile ne sauraient répondre aux besoins immédiats de ceux qui sont tombés entre les mains des brigands. Jouer de la flûte, quand le clairon convie au combat, n’est rien d’autre qu’une désertion. Nous avons répondu à l’appel du clairon et nous sommes entrés dans la lutte avec un groupe de femmes héroïques à la tête desquelles se trouvait Mme S. Spaak* ».

Quelques mois plus tard, Marcelle Guillemot et Paul Vergara acceptaient de faire de La Clairière le point d’attache du secrétariat de la Zone nord de la Délégation Générale, alors dirigé par Daniel Cordier (tandis que Jean Moulin dirigeait le secrétariat de la Zone sud). La sœur de l’un des adjoints de Cordier, Hugues Limonti, était l’amie de Mlle Guillemot, ce qui explique le choix du patronage pour en faire une boite aux lettres de premier ordre, recevant postes émetteurs et récepteurs, journaux clandestins, courriers, armes, réunions de dirigeants du Conseil national de la Résistance (CNR). Le gendre de Vergara ayant été arrêté le 23 juillet 1943 après avoir réceptionné un parachutage, la Gestapo tente le lendemain de prendre au piège Limonti, Mlle Guillemot, Vergara, mais tous trois parviennent à lui échapper, l’assistante sociale après s’être enfermée dans La Clairière pour détruire les pièces compromettantes et avoir eu l’idée, au dernier moment, de s’enfuir par une verrière. La clandestinité pour les uns, la prison ou la déportation, parfois la mort, pour d’autres : ainsi s’écrit la fin de l’Occupation pour les principaux acteurs de La Clairière, tandis que les pasteurs Bertrand et Vidal continuent à assurer les prédications à l’Oratoire.

Après-guerre

L’immédiat après-guerre est une époque parfois mal connue, peut-être parce que la tension des années noires retombe, pour les acteurs aussi bien que pour les historiens… Elle n’est pourtant pas sans intérêt à l’Oratoire. Dès le mois de décembre 1944, le conseil presbytéral est informé par M. Pacquement des démarches engagées en vue de l’édition d’un volume des sermons prêchés pendant l’Occupation : chacun des trois pasteurs, Bertrand, Vergara et Vidal, a été invité à choisir cinq de ses sermons, l’ensemble suivant l’ordre chronologique, en l’occurrence du 16 juin 1940 au 13 août 1944, non compris un service de rentrée, le 24 octobre 1944, assuré par les trois hommes [lire sur notre site]. Le Conseil presbytéral ouvre le recueil par une lettre rendant grâce pour le courage insufflé par les pasteurs durant les années d’Occupation, faisant de l’Oratoire « magnifiquement, une Maison de Dieu, où nous respirions à pleins poumons la paix et l’espérance ». Après l’édition de ce volume, dont bien des textes restent remarquables (j’ai tenté de le prouver plus haut), la reconnaissance à l’égard des acteurs de l’Oratoire vient de l’extérieur : Marcelle Guillemot et le pasteur Vergara sont récompensés par la médaille de la Résistance. En 1947, une exposition organisée par l’Union des Juifs pour la résistance et l’entraide rend hommage dans un panneau à « Quelques nobles figures du peuple français qui ont bravé tous les dangers pour sauver des enfants juifs de la déportation » : on trouve parmi les huit portraits alignés ceux de Marcelle Guillemot, de Suzanne Spaak, du pasteur Vergara (ou encore du médecin et maire de Beaune-la-Rolande, Paul Cabanis, un protestant cévenol né à Sumène)*. La même année, très probablement, Mme Gaudelette, une enquêtrice du Comité d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale recueille les dépositions de Vergara et de Mlle Guillemot*.

Dix ans plus tard, Vergara est distingué, avec d’autres sauveteurs, dont des prêtres, par l’association juive américaine B’nai B’rith et l’Anti-Defamation League, la ligue qu’elle a créée pour lutter contre l’antisémitisme : une plaque est offerte à l’Oratoire, elle représente une main secourable tendue vers un groupe de persécutés. L’inscription porte : THEIR BROTHERS’ KEEPERS : IN COMMEMORATION OR THE CHRISTIAN HEROES WHO HELPED THEIR JEWISH BRETHREN ESCAPE THE NAZI TERROR. Dedicated by the Andi-Defamation League of B’Nai B’rith. 1957* ». Bien plus tard sont venus les titres de Justes : en 1985 pour S. Spaak, 1988 pour les couples Vergara et Béchard, 1989 pour Mlle Guillemot, 1993 pour L. Chevalley-Sabatier .

Un après-guerre ne s’épuise pas en reconnaissance : il est des engagements qui se poursuivent ou s’infléchissent. Le pasteur Vergara et Mlle Guillemot sont invités, par un vote du congrès, à siéger au Comité central de la Ligue Internationale contre l’antisémitisme (LICA). Vergara fait également partie du Comité central de l’Alliance antiraciste, une éphémère union entre la LICA et le MRAP. Il participe aux congrès de la LICA, dont il est l’un des vice-présidents en 1962 ; Emmanuel Debono, l’historien de la LICA, a pu repérer sa présence au cours de plusieurs réunions et meetings dans les dix dernières années de sa vie*. Mlle Guillemot siège, pour sa part, dans le Comité de Direction et d’Action d’une jeune Ligue pour la Palestine libre, laquelle, contrairement à ce que ce nom évoque aujourd’hui pour la plupart d’entre nous, renvoie aux efforts des sionistes pour créer un État pour les juifs. L’historien se doit, à ce propos, de citer la manière dont, en 1961, Vergara rendait compte de cette histoire récente : « En 1947 éclata en Palestine une guerre de libération. Les juifs établis sur cette terre et les rescapés des camps de la mort qui s’y étaient rendus désiraient constituer une nation indépendante. Ils le proclamèrent solennellement et furent immédiatement assaillis de toutes parts. Ce fut une guerre féroce où les Juifs de Palestine eurent à combattre à dix contre un et où ils l’emportèrent cependant sur leurs lâches adversaires* »

En contact étroit avec l’un des chefs du soulèvement en Palestine, continue le pasteur, Mlle Guillemot a pris en charge la collecte des médicaments dont avait besoin le jeune État d’Israël. Ici encore, je m’en tiens à citer ces lignes qui étonneront peut-être plus d’un lecteur, et qui cependant doivent nous rappeler avec quelle sympathie tant de Français ont observé les débuts d’Israël : « Elle frappa à toutes les portes, elle demanda audience au Cardinal Suhard qui la reçut et lui promit l’aide du Secours catholique. Elle se rendit à Genève, au siège de la Croix Rouge internationale, elle fit paraître des appels dans les journaux (où figurait Réforme). Elle écrivit à plus de 50 laboratoires. Au comité central de la L.I.C.A., elle suggéra l’organisation d’un grand meeting pour les blessés d’Israël. Ce meeting eut lieu au Cirque d’Hiver et, entre autres concours, on enregistra près de mille noms de volontaires donneurs de sang. À l’Assemblée générale de la Ligue pour la Palestine libre, ce fut elle qui fut chargée de la lecture du rapport sur la campagne des médicaments. Pendant que cette campagne se poursuivait, elle écrivain au Colonel J. à Jérusalem : “Je vous dis tout cela, afin que vous vous sentiez soutenu et encouragé par la pensée qu’on vous aide à soulager les immenses souffrances qui vous entourent”. Elle reçut du quartier général en Israël une lettre dont voici quelques lignes : “Nos soldats blessés à qui vous avez donné des médicaments, les Hébreux libérés et tous ceux qui retrouvent une patrie, vous expriment leur gratitude. Votre réponse à notre appel restera inoubliable”* ».

Oratoire du Louvre et Clairière ne font pas mauvaise figure dans une histoire du protestantisme français sous Vichy et l’Occupation, même si mémorialistes et historiens semblent avoir préféré mettre l’accent sur la Cimade, le Chambon-sur-Lignon, les Cévennes, le pasteur Boegner… L’Oratoire a réuni, dans une conjonction exceptionnelle qui ne manque pas de frapper l’esprit, trois grandes formes de la résistance, spirituelle (la prédication), civile (l’aide aux juifs), politique (la boite aux lettres du CNR à La Clairière). C’est l’une des belles pages de l’histoire de cette Église, et plus largement du protestantisme français. Il ne s’agit pas d’en faire une nouvelle icône de mémoire, dans un pays – et une confession – qui n’en manquent pas. Mais de reconnaître que la précieuse collection européenne de Labor et Fides, La Chrétienté au creuset de l’épreuve, aurait pu accueillir, avec à la base Voix chrétiennes dans la tourmente, un beau volume tout parisien.

Patrick Cabanel

Université de Toulouse-Le Mirail

Notes :

* Je dédie ces pages à la mémoire de Mme Alice Manen, la fille du pasteur André-Numa Bertrand et l’épouse du pasteur Henri Manen.

* J. Poujol, « Documents et pistes de recherche sur les protestants de zone occupée pendant la Seconde Guerre mondiale », BSHPF, 1993, 3, p. 391-498 ; Id., Protestants dans la France en guerre 1939-1945, dictionnaire thématique et biographique, Les éditions de Paris, 2000 ; P. Bolle, « Paris été 40 : journal d’un pasteur », ibid., 1981, p. 457-461, suivi de « Extraits du “Journal de ma solitude” tenu par A.-N. Bertrand du 18 juin au 18 août 1940 », p. 463-496.

* Je dois reconnaître n’avoir pas de renseignements sur la figure et l’action de Gustave Vidal, le troisième membre de l’équipe pastorale.

* Ph. Vassaux, « La seconde guerre mondiale vue à travers les registres du Conseil presbytéral », Feuille rose, n° 700, 1er janvier-15 février 1993.

* Dans BSHPF, 1993, p. 395 et sq. et dans Protestants dans la France en guerre, p. 151-153. Il existe un ouvrage de Christiane Tichy que je n’ai pu consulter, Deutsche evangelische Auslandsgemeinden in Frankreich, 1918-1944, Cologne, Kohhlammer, 2000.

* Il a convenu avec ses collègues restés à Paris qu’il assumerait seul la responsabilité des mesures collectives, et que, en cas d’interrogatoire, chacun dirait « J’ai reçu un ordre, voyez le Président », afin d’éviter un coup de filet collectif (p. 464).

* « Extraits du “Journal de ma solitude” », art. cité, p. 466, (lire en ligne)

* Ibid., p. 485. L’Oratoire est resté sauf… Dans son rapport du 30 mars 1941, Bertrand explique avoir d’abord défendu avec véhémence l’Église de l’Étoile, « construite en 1872 comme un premier signe du relèvement français » (p. 7).

* Ibid., p. 476.

* Il écrit leur avoir demandé à plusieurs reprises d’entreprendre des démarches conjointes, qu’il s’agisse des prisonniers, de l’interdiction du scoutisme, de la persécution des juifs : « j’ai toujours reçu auprès de ces prélats un accueil d’une parfaite courtoisie et bienveillance, mais aussi un refus très net de s’opposer en quoi que ce soit aux interventions des maîtres de l’heure », Les Églises protestantes pendant la guerre et l’Occupation, Actes de l’Assemblée générale du protestantisme français, Fédératio protestante de France, 1946, p. 55.

* « Extraits du “Journal de ma solitude” », art. cité, p. 490-491, (lire en ligne)

* On en sait plus du côté de l’Église catholique, avec notamment l’ouvrage de Madeleine Comte, Sauvetages et baptêmes. Les religieuses de Notre-Dame de Sion face à la persécution des Juifs en France (1940-1944), L’Harmattan, 2001.

* Ce témoignage se trouve dans les archives d’Anny Latour, déposées au Mémorial de la Shoah, sous la cote DLXI-98, p. 2.

* Rapport d’A.-N. Bertrand du 30 mars 1941, publié in extenso dans la Feuille rose, 30 avril 1941, p. 6.

* On trouve trois livraisons de Bertrand dans la Bibl. de la S.H.P.F., mss 1635.

* Pierre Bolle l’a publiée dans P. Bolle et J. Godel, Spiritualité, théologie et résistance. Yves de Montcheuil, théologien au maquis du Vercors, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 1987,p. 167-170, et appelait à juste titre à rassembler et analyser de telles prédications (« Paris été 40… », art. cité, note 4, p. 460).

* « Extraits du “Journal de ma solitude” », art. cité, p. 478, (lire en ligne)

* Le 11, il lui écrivait : « Demain et après-demain je serai pris par un sermon du 14 juillet auquel je n’ose pas penser, tant je redoute cette épreuve d’avoir à parler en pareil jour et en pareille circonstance ». D’après une note manuscrite jointe par Alice Bertrand-Manen au sermon, Bibl. de la S.H.P.F., mss 1635.

* Version dactylographiée du sermon dans le mss 1635 de la Bibl. de la S.H.P.F., p. 1.

* Pas plus que ne s’en écartait Henri Manen dans le temple d’Aix-en-Provence. Un choix de ses sermons, notamment le superbe « Le glaive », a été publié dès 1943, H. Manen, La Main de Dieu. Dix sermons, Aix-en-Provence, Paul Roubaud, 1943.

* « La patience, vertu des forts », Voix chrétiennes dans la tourmente, sermons prêchés en 1940-1944 à l’église de l’Oratoire du Louvre, Église réformée de l’Oratoire, 1945, p. 47-48 (lire sur notre site)

* « Les réponses de Dieu », 11 avril 1943, ibid., p. 151.

* Le S.T.O. est clairement visé par Bertrand, dans « La violence et l’âme », « Comment [le prédicateur chrétien] garderait-il le silence lorsque nos jeunes hommes sont contraints par la violence de quitter le sol natal et d’aller travailler en faveur d’une cause dont le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle n’est pas la leur ? Que dirons-nous devant cette tempête qui ébranle tant de familles, qui fait vaciller tant de cœurs ? », Ibid., p. 142.

* Le 11 novembre de l’année suivante, l’Oratoire a été ouvert de 17 h à 18 h, « à tous ceux qui désirent se recueillir silencieusement dans le souvenir et l’espérance » (Feuille rose, 1-12-1941).

* Voix chrétiennes dans la tourmente, p. 27, (lire sur notre site)

* Feuille rose, 30 avril 1941, p. 12-14.

* « La renaissance d’un peuple », Voix chrétiennes dans la tourmente…, op. cit., p. 68-76, (lire sur notre site)

* Les Églises protestantes pendant la guerre et l’Occupation, op. cit., p. 23.

* Philippe Boegner, présente, Carnets du pasteur Boegner 1940-1945, Fayard, 1992, p. 157.

* Marc Boegner, L’exigence œcuménique. Souvenirs et perspectives, Albin Michel, 1968, p. 149.

* L’insistance des Églises chrétiennes sur leurs membres convertis d’origine juive est une constante des années 1930 et 1940, dès la formation de l’Église confessante allemande.

* Texte dans Les Églises protestantes pendant la guerre et l’Occupation, op. cit., p. 27-28 et dans M. Boegner, L’exigence œcuménique, op. cit., p. 346-347.

* Le passage sur l’étoile jaune a été publié par P. Bolle, « Des voix protestantes. Présentation de huit textes », dans P. Bolle et J. Godel, dir., Spiritualité, théologie et résistance, op. cit.,p. 151-181 [texte n° 6, p. 175-177]. J’ai publié l’intégralité du sermon dans « L’étoile jaune dans une prédication au temple de l’Oratoire du Louvre, dimanche 7 juin 1942 », Diasporas, 16, 2010, Marquer, discriminer, exclure, p. 102-112.

* Mémoires du pasteur Jean Médard, cité par Jacques Poujol, « Documents et pistes de recherche sur les protestants… », art. cité, p. 468-469.

* Même analyse chez Marie Médard. On trouve leurs témoignages, ainsi que deux lettres écrites par eux en juin et août 1942, dans l’ouvrage de Cédric Gruat et Cécile Leblanc, Amis des Juifs. Les résistants aux étoiles, Éditions Tirésias, 2005, p. 123-139.

* Ces deux lignes et le paragraphe précédents sont consignés le 14 juin par Mme Blocher-Saillens, après ces mots : « J’ai reçu hier une note de la Fédération protestante que je vais lire au culte », Témoin des années noires. Journal d’une femme pasteur, 1938-1945, Les Éditions de Paris, 1998, p. 134. Voir le commentaire de Renée Poznanski, Propagandes et persécutions. La Résistance et le « problème juif », 1940-1944, Fayard, 2008, p. 250-251.

* Spécialement le synode national de l’ERF, réuni à Alès du 6 au 8 mai 1942, et dont la décision XXIII porte sur « L’Église réformée de France et les juifs », cf. XXXIVe Synode national tenu à Alès, Cahors, Coueslant, 1941, p. 27.

* Ces quelques lignes sont celles que cite Henri Cadier dans Le Calvaire d’Israël et la solidarité chrétienne, Genève, Labor et Fides, 1945, repris dans Karl Barth et al., La Chrétienté au creuset de l’épreuve, t. II, Genève, Labor et Fides, 1947, p. 631

* Archives de la FPF, dossier non coté.

* La phrase semble incomplète, elle a été publiée en l’état.

* Publié dans Les Églises protestantes pendant la guerre et l’Occupation…, op. cit., p. 28-29.

* J. Poujol, Protestants dans la France en guerre…, op. cit., p. 46.

* Anne Thoraval, Paris, les lieux de la Résistance. La vie quotidienne de l’armée des ombres dans la capitale, Parigramme, 2007.

* Les Justes de France, Mémorial de la Shoah, p. 115-117 (photographies de l’entrée du patronage de La Clairière dans les années 1940, de P. Vergara, M. Guillemot, S. Spaak et aussi, p. 111, de Lucie Chevalley-Sabatier).

* Pasteur Vergara, Une assistante sociale, Marcelle Guillemot (1907-1960), chez l’auteur, 1962.

* Lucienne Chibrac, Les pionnières du travail social auprès des étrangers. Le Service social d’aide aux émigrants, des origines à la Libération, Éditions de l’École nationale de la santé publique, 2005.

* Outre les textes déjà cités de P. Vergara, J. Poujol, A. Thoraval, Les Justes de France, j’ai utilisé la notice « Le temple de l’Oratoire du Louvre et La Clairière » rédigée par Emmanuel Debono dans le DVD-Rom La Résistance en Ile-de-France, Paris, AERI, 2004.

* Bibl. de la S.H.P.F., DT Nos.

* P. Vergara, Une assistante sociale…, op. cit., p. 44-45.

* Une photographie de ce panneau est conservé au Mémorial de la Shoah, cote ML_I 80.

* Orthographiée « Guillemont ». Les retranscriptions de ces deux témoignages sont déposées aux Archives nationales, sous la cote 72 AJ/71/X, pièces 1 et 2.

* Je remercie le pasteur Marc Pernot d’avoir bien voulu retrouver et remettre en place cette plaque.

* Meeting du 27 septembre 1955 pour protester contre l’acquittement des assassins du noir américain Emmet Till ; participation au dîner-débat du 15 octobre 1956, qui accueille Pierre Mendès-France ; réunion du 20 mai 1959 contre les agissements racistes et antisémites en France ; meeting du 12 janvier 1960 à la Mutualité, contre la campagne raciste en France ; réunion à l’UNESCO le 17 décembre 1963 à la mémoire du président Kennedy. Liste non exhaustive. Je remercie E. Debono pour son aide.

* P. Vergara, Une assistante sociale…, op. cit., p. 54-55.

* Ibid., p. 56.

Pour en savoir plus :

- Les protestants pendant la Deuxième Guerre mondiale, sur le site du Musée virtuel du Protestantisme

- voir la page concernant le pasteur Bertrand, Marcelle Guillemot et Paul Vergara sur le plan concernant l’Oratoire au XIXe et XXe siècle

- voir un extrait du livre d’Anne Thoraval Les lieux de la Résistance à Paris sur l’action de l’Oratoire du Louvre et de La Clairière pour le sauvetage d’enfants juifs, à partir de 1941

- "1940-1945 : Seconde Guerre mondiale" sur la frise chronologique de l'Histoire du protestantisme parisien et de l'Oratoire